My work reinterprets Minhwa, the vibrant folk art of Korea’s Joseon Dynasty (1392–1910), through the lens of contemporary life in New York City. Using traditional materials such as pigment and ink on Hanji or linen—and occasionally other media—I create a dialogue between past and present. Central to my practice is the idea of cultivating happiness “nevertheless”: the belief that joy isn’t found elsewhere, but is nurtured through contentment in embracing our everyday lives.

Rooted in Minhwa’s historical role as a visual language for hope and well-being among everyday people, my paintings explore themes of resilience, cultural identity, and quiet perseverance. Created during times of war and hardship, Minhwa transformed collective anxieties into vivid images of humor, beauty, and aspiration, offering comfort and strength to those living amid uncertainty. I was deeply moved by this resilience, and it continues to inspire my work, where I embed contemporary motifs and narratives into traditional folk art compositions—bridging Korean ancestral wisdom with the present day.

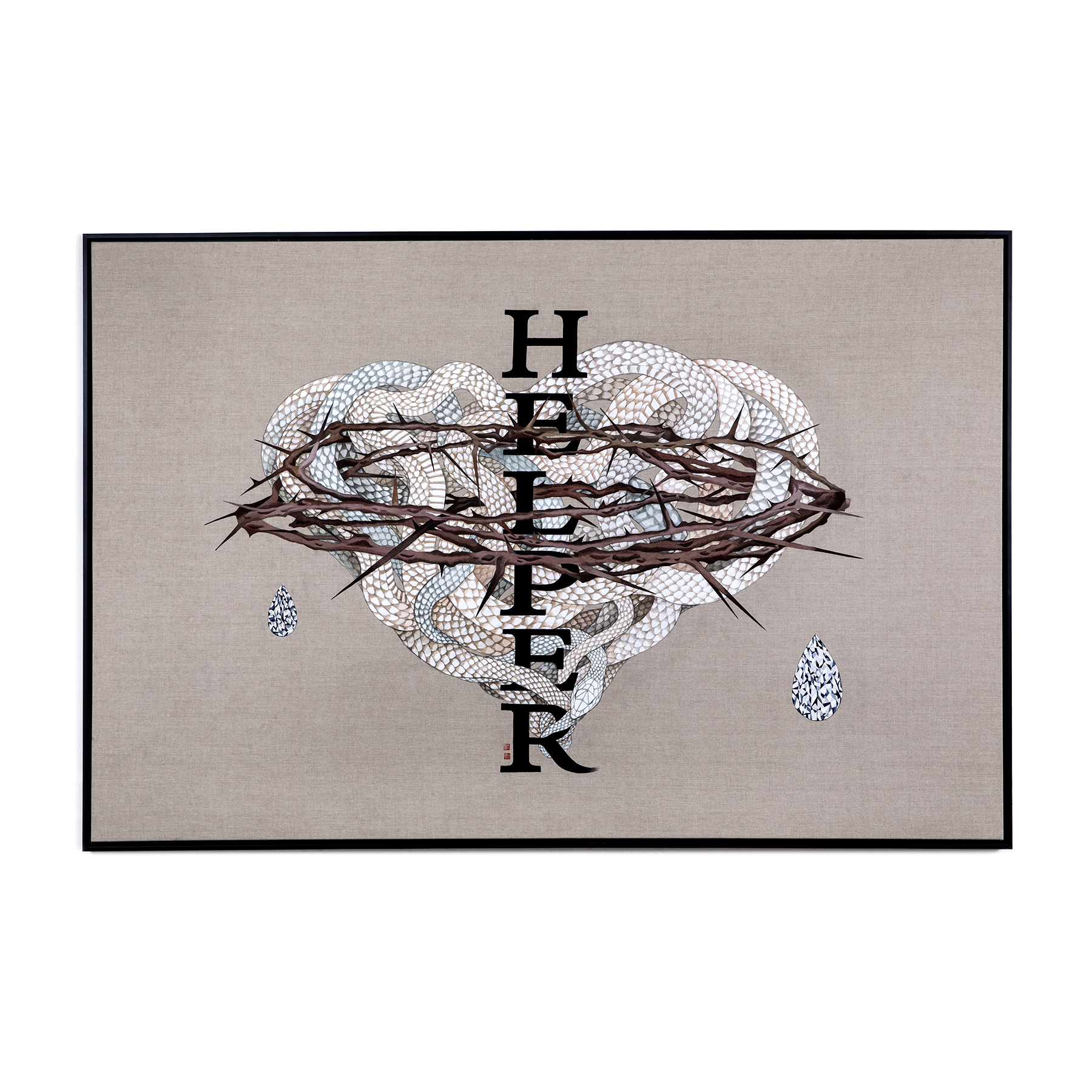

My Munjado (ideograph) series reimagines traditional Confucian virtue paintings through the lens of modern female experience. Symbols such as the diamond (formed under pressure), the ouroboros (eternal rebirth), and the crown of thorns (endurance through suffering) reflect my journey as an artist, mother, and wife, while also speaking to broader questions of identity and transformation.

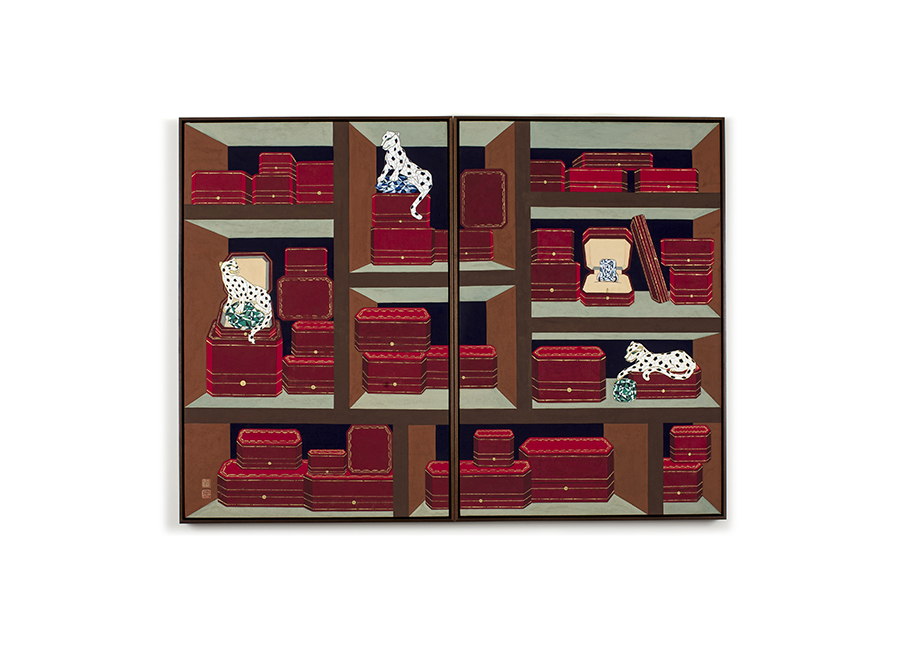

While the Munjado series expresses my lived reality, the Chaekgeori (bookshelf) series envisions an ideal of happiness: shelves filled with meaningful objects—cherished teacups, jewelry, and modern treasures. Though not books, these objects symbolize abundance and joy beyond material appearance. Teatime and mealtime, for instance, represent moments of intimacy, reflection, and shared cultural appreciation. In some works, jeweled animals appear, recalling the tiger in traditional Minhwa—a guardian spirit protecting the household. Just as painted books once symbolized aspiration, here jewelry boxes and gems convey the same enduring essence: a reminder that meaning persists even as outward forms evolve.

The Tiger series draws from the tradition of Hojakdo (tiger and magpie) in Korean folk art, where the tiger symbolizes protection and moral strength, and the magpie delivers good news and auspicious fortune. Popular among everyday people, these images balance humor with layered symbolism of luck and well-being. I am drawn to the tiger not only for its cultural meaning, but for its solitary presence—standing quietly strong and independent, without the need to belong to a herd. Reimagined through the lens of contemporary New York life, my tigers often appear in urban streetscapes alongside diamonds and precious jewels, symbols of resilience, prosperity, and inner value forged through endurance. In later works, the tiger itself is formed entirely of gemstones, becoming a radiant guardian figure charged with auspicious energy and unwavering spirit.

Animals—tigers, magpies, dragons, and the twelve zodiac guardians—also play an important role in my work. Reinterpreted through my life in New York, they serve as companions and symbols of courage, resilience, and the human capacity to endure and flourish across cultures. The twelve guardian animals represent all of us as warriors navigating the battlefields of our individual life journeys.

Though I still cannot clearly distinguish desire (or ambition) from simply doing my best, I know that human longing is a vital force that propels us forward. Even if the outcome is not perfect, the act of trying can resonate as goodwill shared with others. Ultimately, my work speaks to the enduring essence of life across time and appearance, affirming that happiness arises not from ideal conditions but from contentment—through the mindful embrace of our everyday lives.작품설명

Stephanie S. Lee (김소연) 작가는 한국 전통 민화의 상징성과 대칭미, 장식적 아름다움을 바탕으로, 과거와 현재를 잇는 작업을 이어가고 있습니다.

전쟁과 가난 속에서도 밝은 그림을 통해 희망과 행복을 나누었던 선조들의 민화 정신에 깊이 감동한 작가는, 전통 민화를 현대적 삶과 연결함으로써 단절된 문화적 뿌리를 회복하고자 합니다. 나아가, 시대를 초월한 인간의 보편적 열망인 '행복의 추구'와 그 너머에 있는 철학적 의미를 탐구합니다.

작품 속 현대적 사물들은 인간의 욕망을 드러내지만, 물질주의를 비판하기보다는 그 이면에 담긴 선한 의지와 본질을 이해하는 매개체로 기능합니다. 작가는 한국적 정서와 뉴욕에서의 삶을 바탕으로, 전통과 현대, 동양과 서양, 과거와 현재를 아우르며 그 안에서 순환, 조화, 공존의 의미를 발견합니다.

극한의 열과 압력을 견뎌 더 단단하고 찬란해지는 다이아몬드는 인간 내면의 선한 의지와 회복력을 상징합니다. 이는 민화 속 긍정과 희망의 정신과 닮아 있으며, 작가의 작업이 궁극적으로 의미와 가치를 지니길 바라는 염원을 담고 있습니다.

선조들이 그림을 통해 소망과 염원을 나누었듯, 작가 역시 일상 가까이에서 긍정의 에너지를 전하고자 합니다.

"저의 작업은 전통 민화를 현대적 시각으로 재해석하며, 행복과 회복력, 그리고 문화적 정체성이라는 주제를 탐구합니다. 전통 안료와 먹, 아교를 사용해 전통적인 상징과 현대적 오브제를 함께 담아 과거와 현재의 연결을 시도합니다.

‘문자도’ 연작에서는 유교적 덕목을 현대 여성의 삶과 연결합니다. 더욱 단단하고 아름답게 변하는 다이아몬드와, 반복되는 고통 속에서 다시 태어나는 우로보로스(Ouroboros), 그리고 고난의 상징인 가시관 등을 통해 제 개인의 여정을 표현함과 동시에, 동시대 여성들이 겪는 변화와 회복의 과정을 함께 이야기합니다.

‘책거리’ 연작은 제가 이상적으로 그리는 행복의 장면들을 담고 있습니다. 찻잔과 식기는 저에게 따뜻함과 평온, 그리고 소중한 이들과 나누는 풍요로운 시간을 상징합니다. 아름다운 식기는 일상에서 가까이 즐길 수 있는 예술이자, 예술과 문화를 소중히 여기는 이들과 나누는 따뜻한 순간을 환기시킵니다.

작품 속 까치, 호랑이, 용, 그리고 12지신 동물들은 한국 전통의 상징에서 출발해 뉴욕에서의 제 삶을 통해 새롭게 해석된 존재들입니다. 이들은 매일을 용기 있게 살아가는 우리 모두의 모습을 대변하며, 다문화적 삶과 한국적 뿌리의 교차점을 담아냅니다.

결국, 제 작업은 ‘그럼에도 불구하고’ 행복을 찾아가는 조용한 여정이자, 자아를 마주하는 삶의 기록입니다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라, 자신의 삶과 이야기를 온전히 받아들이고 그 안에서 스스로 길러내는 자족의 상태임을 말하고자 합니다."